学生の「生の声」を集めるのは難しい

教員が授業を行い、その理解度を知るために課題やレポートの提出を求めるというのは、一般的な形です。しかしこれは、いわば公式のコミュニケーションです。実際のところ、学生は教員に対して、授業の内容に対してどう思っているのか?満足度は?満足できていないとしたら改善点は?といった疑問を解決するのは難しいものです。

特にこの問題は、大学や専門学校など、高校までとは違う教育機関でよく聞かれます。その理由は、教員と学生の距離です。高校までの教育空間は、1つの教室の中に教員と学生が一堂に会するため、とても近い距離にあります。しかし、大学や専門学校になると教員と学生の距離が遠くなり、教員は1人1人の学生についてどんなことを考えているのかを理解するのが難しい部分があります。学生にとっても同様で、授業でしか関わることのない教員とのコミュニケーションは難しく感じがちです。これがオンライン授業になれば、その傾向はなおさら強くなるでしょう。

オンライン授業にアンケート機能を実装

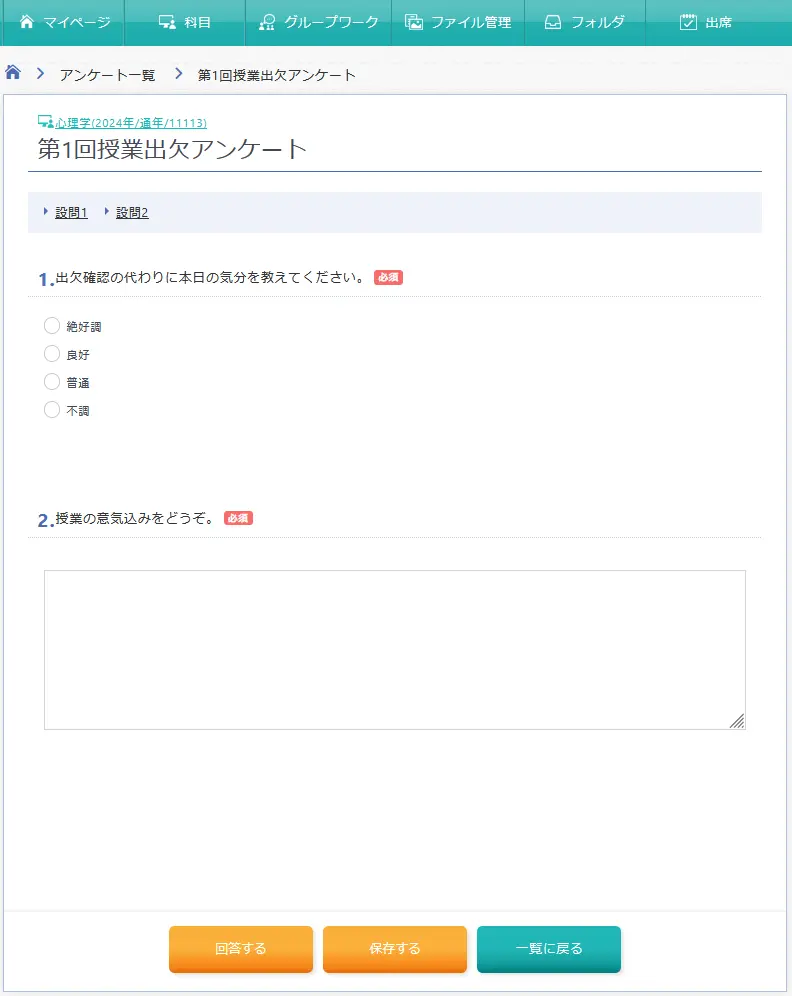

そこでPhollyは、システム内にアンケート機能を実装しました。「アンケート」という名称ですが、いわゆるアンケート形式のフォームがあるわけではなく、もっとシンプルなものです。学校によってはこれを出欠管理に利用しているケースもあるほどシンプルなもので、出席の操作にワンポイントコメントを加える程度のアンケートを運用している事例もあります。

これなら出席操作のついでに、思っていることを一言コメントとしてフィードバックするといった利用が期待できます。こうして拾い上げた「生の声」には、実に多くの効果があります。

これなら出席操作のついでに、思っていることを一言コメントとしてフィードバックするといった利用が期待できます。こうして拾い上げた「生の声」には、実に多くの効果があります。

一次的な効果:学生の声から得られる気づき

Phollyのアンケート機能を用いて学生の「生の声」を拾い上げることによって、2段階の効果が期待できます。ここではまず、一次的な効果について紹介します。

先ほど、Phollyでオンライン授業を実施し、その出欠管理も兼ねてアンケート機能を利用している事例を紹介しました。出席の連絡をするついでにちょっとしたコメントを入力してもらうことで、かしこまった気持ちではなくカジュアルな気持ちで発するフィードバックを得やすくなります。

これによって得られる気づきは、実に多くあります。

例えば・・・

・授業内容の理解度確認

・学生の興味・関心の把握

・授業改善のための意見収集

・リアルタイムでの理解度確認

・シラバスの改善に活用できる学生フィードバック

ビジネスの世界には、PDCAサイクルのフレームワークがあります。P(Plan=計画)、D(Do=実践)、C(Check=検証)、A(Action=改善)の4つを繰り返すことによって業務改善が進むわけですが、これをPhollyのアンケート機能に当てはまると、PDCAのうち「C」に該当します。オンライン授業を行った結果(「D」に該当)、どうだったのか?どう感じたのか?という率直な感想を手軽かつ効率的に拾い上げます。

この内容を受けてシラバスやカリキュラムの見直しや改善、教員の教え方や授業の進め方の改善につなげれば、PDCAサイクルがうまく機能して教育の質的向上が期待できます。

この内容を受けてシラバスやカリキュラムの見直しや改善、教員の教え方や授業の進め方の改善につなげれば、PDCAサイクルがうまく機能して教育の質的向上が期待できます。

二次的な効果:教員の自己研鑽、学校全体の質的向上

上記の一次的な効果の先には、二次的な効果も期待できます。実際に得られたお客さまの声によると、自分自身の評価を気にしている教員は多いそうです。しかしながら学生がどう感じているのかを知る機会が少なく、モヤモヤしているとのことでした。

これは教員だけでなく、学校としても同様です。教員の評判はそのまま学校の評判につながるため、評判の悪い教員については、その理由や改善点への関心が高いとのことです。改善が見られない場合は教員そのものの交代も含めて、学校の魅力を維持・向上するためには「生の声」がとても重要になるということです。

学校によってはアンケートの内容を公式ホームページに掲載し、他校との差別化や訴求に活用している事例もあります。学校側が考える魅力と、学生が感じる魅力が同じであるとは限りません。そこで「生の声」の中から受験生に刺さりそうなものを紹介すれば、訴求力アップにつながります。

保護者にも使ってもらうニーズにも拡大予定

Phollyを活用したフィードバックの収集は、学生だけでなく保護者にも拡大できる余地があります。Phollyを学生だけでなく保護者にも利用してもらえば、学校側から出されているアンケートや回答を閲覧することができます。

これにより、学校や教員と学生のコミュニケーションが透明化され、より保護者には安心感を持ってもらうこともできるでしょう。また、保護者からのアンケートを実施すれば、保護者の立場でどう感じているかといった「生の声」も収集できます。

こうしたきめ細かい対応は、その内容だけでなく、「アンケートによる声を重視している」ということ自体が学校の差別化につながります。

こうした活用方法が可能であるのも、Phollyが双方向性を重視していることのメリットといえます。